Story

第4回

『Make it happen !(事を起こせ)』

2016年、デニスから工藤晴康を通じてもたらされたこの言葉によってアルバム『HULA DUB』がついに動き出した。

この年の6月に静岡で行われた野外音楽祭 “頂(いただき)フェスティバル”にDENNIS BOVELL SPECIAL BANDとして出演したデニスが決断し、ついに二人の合体が決まったのだ。それまで何度となく話が出ていながらいつもすれ違ってしまっていた37年前に交わした約束、二人が全身で向き合うコラボレーションが実現する時がやってきたのである。

この2016年というタイミングでサンディーが自ら実現に向けたアクションを起こしたのにはいくつかのきっかけがあった。

「それまでもグリーティング・カードは折々に送っていたし、デニスとのコンタクトを欠かしたことはなかったけれど、実は7年前に彼の方から協力を申し出てくれたことがあって、それが励みになりました。それと数年前に大病からサヴァイヴしたことを天からのギフトと考えて、生きて元気なうちにこれまで考えていたけれど踏み切れなかったこと、やりたいことをやってみようと。それからはそこに向けてマインドと技術を整えていたらこの日がやってきたという感じです。『やっと本物が出て行っても邪険にされない時代になったから一緒にやろうよ』と彼から言われたらそこに飛び込むしかない」

一度帰国したデニスは年末に再び日本に戻り、その年の末に一週間ほど滞在した。言葉での打ち合わせだけでなく実際に音を出してセッションしながらお互いの感触を探ったのだ。そしてサンディーはデニスの音楽世界に深く触れることで久しぶりにまっさらな状態から事を起こすときめきを感じ、デニスはサンディーが20年以上積み上げてきたフラ・ワールドと自分のレゲエ・ソングを組み合わせて新たなワールド・ミュージックを作れるという手応えを得た。

そして2017年、自身の南米ツアーを終えたデニスは三たび日本の地を踏む。5月のゴールデン・ウィークが始まる頃、サンディーのハウス・スタジオには日本のレゲエ・シーンを黎明期から作り上げた多数の強者ミュージシャンたちや井ノ浦英雄、ケニー井上といったサンセッツ時代の仲間が集った。

特設ページにある参加ミュージシャンのリストを見てほしい。これだけのミュージシャンがこのアルバムのために結集したのである。

レコーディングはまずは順調に進み、サンディーから出る「ハイ、ケニ(ケニー)ちゃん。さすが! マスター・オブ・おちょくり・サウンド(笑)」「なすじんさんのミックス、ほっこりして最高! 那須温泉(笑)」といった親しみのこもった軽口が場を和ませる。

そしてその本当に大きな眼(まなこ)を開いてレコーディングを見つめるデニスからはその場をデニス・ワールドにするオーラが放たれ、熱気と緊張が空気から伝わってくる。

「あまり音を詰め込みすぎないように。このパートはもっと隙間がある方がいいかな」

「ゆったりしたテンポにしてもう一度やってみよう」

「この曲はイントロには何もアクセントを入れない方がいい出だしになる」

デニスの指示は具体的で、完璧主義者らしく演奏の細かい部分にまでチェックが入る。

「よし! あとは僕がエディットしよう」この言葉でテイク完了。次々にレコーディングされていく。

サンディーは「デニスの音作りは隙間の吸引力がすごい。音が響きあうためのスペースの作り方が絶妙なのよ」とその手腕を分析する。たしかにデニスがプロデュースした音楽はどれも、レゲエ、ロックに関わらず音を詰め込まず、メインとなる声や楽器の音が呼吸をするかのように魅惑的に響く。そのためのスペース(隙間)を効果的に演出するのがデニスのスタイル、音楽的な美学なのである。

Blackbeard(デニスの別名)『STRICTRY DUB WISE』(1978)

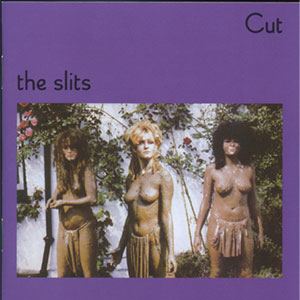

The Slits『CUT』(1979)

後者はプロデュース作。共にデニスの“隙間の吸引力”が堪能できる名作。

「今度のアルバムのニュー・サウンドでジャンルや世代間の壁を破りたいんだ」とデニスはプロデュースのコンセプトを語ってくれた。

いっぽう、サンディーにとっても次世代への継承を考える時期に来ていたのは確かだ。

「フラの方はこれまで、15周年までは全て自分が出ずっぱりでやってきました。人材育成がひと段落したこの時期、任せられるところは任せて、自分個人の表現を思いきりディグしてみたいなという思いはあります。それとハワイアンの教材はいっぱい作ってきたけれど、一つのジャンルだけでなく、もっと世界中の音楽を巡る自分の作品を次のジェネレーションに残したいという思いも大きいですね」

サンディーが次の世代に引き継ぎたいと思っているのはフラだけではない。これまでに自分が吸収した素晴らしい音楽、それをもとに作り上げてきたサンディー・ミュージックそれ自体も、エポックとなるような作品として残したい。

こうして、当面はこの『HULA DUB』のレコーディングに集中する体制にした。とはいっても自分が必要とされる場所、イヴェントには毎日のように出かけていく。ピースボートに乗船してフラの講習をやるという旅仕事もあった。これらはすべて今回のレコーディングと並行して行われたのである。

旅先から戻ってスタジオで歌入れを納得するまでやる。次の日はまた別の場所でフラのイヴェント。気持ちを日々切り替えながらのマラソンのようなレコーディングは7月まで断続的に続けられ、8月、サンディーはミックスのためにデニスの待つロンドンへと向かった。

「ロンドンに滞在するのも何十年ぶりかという感じで……。でも朝起きるとスタジオへ行って、夜帰って来て寝る、という毎日だったので懐かしがる暇はなかったですけれど(笑)」

ただ、デニスと二人でどっぷりと作業できたのは楽しく、充実感をもってこれまでの二人のヒストリーを振り返る良い機会ともなった。

「ロンドンでのミックスの最中に、デニスにバルバドス(カリブ海に位置する風光明媚な島国。デニスの出身国)の人がやっているレストランに連れて行ってもらいました。お店の方たちみんながすごく敬意を持って接するから“ああ、彼はバルバドスの誇りなんだな”ってわかる。それと、彼と接しているとすぐわかるのが、育ちの良いジェントルな人で歴史や音楽のことも詳しいということ。今回の滞在で彼の出身校に連れて行ってもらい、そこで『君の夢を叶える全てのカードがその手の中にあるんだよ、感じるよね?』って聞かれて『もちろん』と。昔から組みたかった人と今になって一緒にやれるようになったのが本当に嬉しい」

こうして約1年をかけたアルバムがついに誕生したのである。ヴィジュアル・ワークはサンディーがある思いを込めて、以前別の用途に使われたイラストを採用することにした。

アルバム・ジャケットに描かれた、伸びやかにフラを踊る姿。これは山口ハルミの手によるイラストである。最初に世に出たのは2001年の9月。ニューヨークでの“9・11”の二日後にサンディーが企画したイヴェントのポスター用に描いてもらったものだった。全世界が絶望の淵を覗き込むような気分に襲われた“9・11”の衝撃は、当然のこと出演者たちのスケジュールやマインドにも大きくネガティヴな影響を与え、いっそ中止にしてしまった方が楽だったのだが、そんな大変な時期だから、あえて世の中にラヴや元気を振りまくようなイヴェントを決行しよう。そんな覚悟で行われたものである。

「私が踊っているショットからポーズを選んで山口さんが描いてくださいました。私の希望で、ジョセフィン・ベイカー*のイメージを重ね合わせて、それと一緒にヤシの木も描いていただいたんです。個人的な思いなんですけれど、彼女は人種差別が当たり前だった時代に、政治的に訴えること以外のやり方、歌と踊りの分野で実績を上げて人種の壁を超えて人々を魅了することでも黒人の地位向上をやり遂げてきた。そんなアピールのやり方が素敵でかっこいいアーティストで、私の憧れなんです。それと私自身、いつも、椰子の木が揺れているような暖かく素敵な場所の雰囲気をイメージさせるような作品を作りたい、ほっとする安らぎを出したいと思っているので、その二つを組み合わせた絵を山口さんにお願いしたら本当に素晴らしいイラストになって。だから今回のジャケットにも使わせていただきました」

こうして世に出たアルバムについてサンディーに総括してもらった。

「2016年、工藤晴康さんの『デニス部長から命が降りました』から始まったんですね。長かったような短かったような……。昔からずっと歌ってきたから今の自分がある。それを憶えていてくれるデニスのような人がいるからこうしてアルバムを作れた。生きてきたことは何も無駄がなかった、というのが今の心境です。」

ところで、サンディーは2005年にフラ伝導の最高位である「ウニキ・クム・フラ」の称号を授かっている。そのお祝いのパーティーには、サンディーの古くからの良き理解者である音楽評論家の故・中村とうよう氏が駆けつけ、珍しくスーツ姿で祝辞を述べてくれた。

「サンディーさんが長い修行を積んでクムフラに上り詰めたのは本当に素晴らしい。おめでとう。でもね、僕たちはやっぱりシンガーのサンディーに帰って来てほしい。」

昔からなんのてらいもなく素直に「先生」と呼び敬っていた中村氏からの頼むような言い方に、サンディーはびっくりしたという。

今回のレコーディングの最後に、ふとそんなエピソードを思い出した、と語ってくれた。

4回に渡って連載した、アルバム製作へ至る長い道のり。

サンディーが歩いてきた音楽の旅で出会った多くの人たちのソウルとエモーションを昇華し、妥協せずに完璧なものを作るというチャレンジ心を込めて作ったこのアルバムには音楽のジューシーな果肉がみっしりと詰まっている。ぜひ、聴いてそれらを感じ取っていただけたら幸いです。

最後に、今回のアルバムの帯にも記された、中村氏のコメントを記してこの連載の締めくくりとしたい。

「サンディーは21世紀の日本における特別な存在だ。歌や踊りなどあらゆる芸能、もしくはパフォーマンスと呼ばれる世界で、彼女ほど大きくて深い、独自の境地を作り上げた人はいない。しかもそれは完成されているというよりも、今もなお発展しつつあって、これからどこまで大きく育っていくのか予測もつかないのだ。

中村とうよう」

※SandiiBunbun「飛らら」ブックレット解説より

- ジョセフィン・ベイカー/1906-1975。アメリカのダンサー、歌手。20世紀前半のアメリカで、セクシーなミューズ(美の女神)として作家のヘミングウェイをはじめ、多くの同時代人の芸術家たちを魅了した。アフロ・アメリカンのハーフというアイデンディディを大事にして、差別撤廃運動や公民権運動にも積極的に加わり、その過程でグレース・ケリー(映画女優、のちにモナコ公国公妃)と盟友になる。当時差別され差別され社会的に下層に追いやられていた者たちに勇気を与えた存在である。

(完結)

(文中敬称略)

追記&インタビュー・『HULA DUB』ふた粒目を食す

待望の…というか、「なんで出さないの? 聴きたい!」と誰もが思っていた『HULA DUB』のダブ・ヴァージョンがやっぱり出ます!︎ しかも音質が豊かで優しいアナログ盤で登場‼︎

『HULA DUBへの道』特別編として、その内容について、急きょサンディーにいろいろ訊いてみました。

−−とうとうダブ版降臨!ですね。1980年に「Drip Dry Eyes」でデニスの「Silly Games」にオマージュを捧げてから38年です。すごい期待していましたから実現して嬉しいです。

「はい、どうもお待たせです(笑)。デニスとダブをやる、というのはもちろんアルバムを作る最初から考えていました。マスターというか、“ダブ神”の彼と組んだのだから当然というか」

−−ダブ・ヴァージョンは原曲に対する音の処理の思い切りがすごいですよね。心地よいサウンドを徹底的に追求している。

「デニスのすごいところは、ノーマルなレゲエやラヴァーズ・ロックも過激なダブも、両方できるところです」

−−今回の4曲、選曲はデニスと二人で?

「デニスが選んでくれました。『ムーンライト・フラ』だけは、入れたいなと思っていたら、デニスも選んでくれて、“やった!”という感じです。そこは二人の感性が言葉にせずともピタッと合った部分です」

−−ダブ処理について何か事前にオーダーされたんですか?

「やー、(デニスは)神ですからね、ダブの。そんなオーダーとか、物申せません。ただただ、ありがたがるのみ(笑)」

−−そうですよね(笑)。では、サンディーさんも完成してから初めて聴いたという。最初に聴いたときの感想はいかがでしたか?

「どう処理されても気持ちいいですね。ダブ・マスター、デニスのスパイスはとても美味しく心地よく、一粒で二度美味しいと言った感じです。やっぱりサウンドの急所を知っているというか、音の調理の仕方が神です。前にも言いましたけど、隙間の作り方の極意がすごい。」

−−レコードには原曲とダブ・ヴァージョンの両方が入っていますから、聴き比べも楽しいですよね。

さて、最後にいよいよライヴ・ツアーも近づいてきましたが、ファンの方にそこのところのメッセージなどお願いします。

「ライヴはお祭りでもあり、私とデニスの生き様の融合です。そこを見て欲しいと思います。大げさな演出などをしなくても、さりげなく自然にミラクルな時間が生まれると思いますのでお楽しみに! というか、私自身が一番楽しみにしています(笑)。フラ・ダブ・バンドの凄腕にどうか酔いしれてください」

というわけで、お持ちでない方はレコード・プレイヤーを買ってでも今年の夏はダブ・ヴァージョンを楽しみつつ、ライヴに期待してお待ちください。レコード(12インチ)とライヴ・コンサート、サンディーがお届けするダブル夏祭りに期待!!

(取材・文/田山三樹)

編著に『NICE AGE YMOとその時代 1978-1984』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、編集担当コミック単行本に『マリアナ伝説』(ゆうきまさみ・田丸浩史/共作)『ディア・ダイアリー』(多田由美)など。サンディーが80年代中頃まで在籍したアルファ・レコードについての読み物『アルファの宴』を『レコード・コレクターズ』誌で連載していた。

- 第1回『フラのスピリット』

- 第2回『注目すべき人々との出会い1 』

- 第3回『注目すべき人々との出会い2 』

- 第4回『Make it happen !(事を起こせ)』